Lesen Sie im Abonnentenbereich weiter oder erwerben Sie die Ausgabe in unserem Shop

Mit einem Online-Abo können Sie die Gesamte Ausgabe als PDF ansehen oder herunterladen

In unserem Web-Shop können Sie unsere Zeitschrift erwerben

Möglichkeiten der Optimierung einjähriger Blühstreifen für blütenbesuchende Insekten ● Options for optimising annual flower strips for flower-visiting insects

30 Jahre Vegetationsentwicklung schleswig-holsteinischer Moore – Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen ● Development of mire vegetation in Schleswig-Holstein over 30 years – Studies on permanent observation plots

Themenkonjunkturen, Naturschutzverständnisse und der Stellenwert ökonomischer Themen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit Naturschutzbezug in Deutschland ● Thematic trends, notions of nature conservation and the salience of economic issues in scientific publications related to nature conservation in Germany

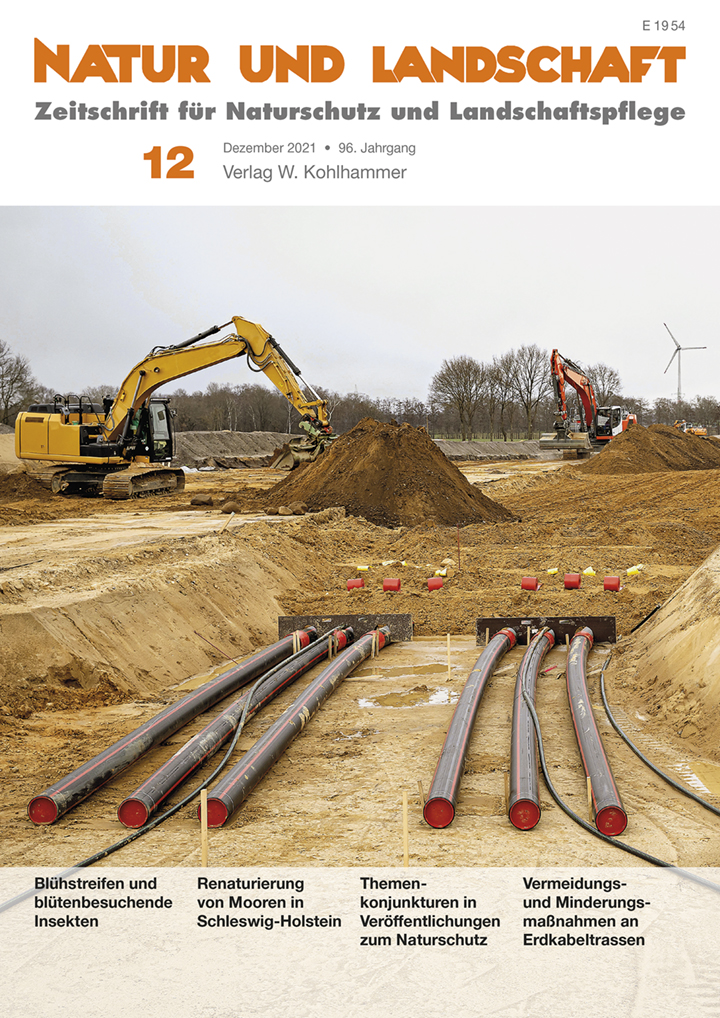

Schwerpunkt Windenergie